云中讯(通讯员 丁文慧)有典有籍,文脉赓续。作为中华优秀传统文化的重要组成部分,古籍承载了先贤的思想智慧和历史文化,也是中华民族传承不息的精神血脉。在云南中医药大学翰墨楼中,那些泛黄的中医药典籍静卧如深潭,当晨光穿透雕花木柜,落在《黄帝内经》素问篇上,墨字间浮动的不仅是千年前的智慧,更是中华民族关于生命与健康的哲学密码。这些古籍不是尘封的标本,现代社会对中医药的理解和源头几乎都来自于此,它是持续跳动的文明脉搏,在当代学子的指尖传递着永恒的温热。

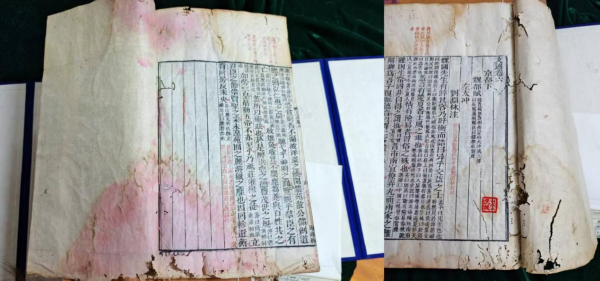

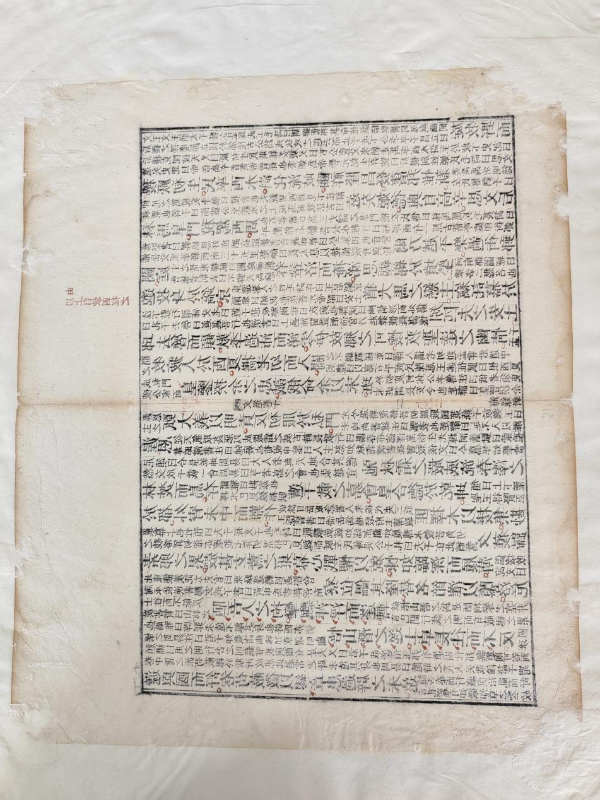

时间仿佛被轻轻对折。泛黄的纸页、斑驳的墨迹、虫蛀的痕迹,弹指一挥间数百年的光阴飞度,古籍书本早已失去旺盛的生命力,如枯叶一般脆弱飘摇,上面书写的文字却愈发熠熠生辉……每一本古籍都是一段沉睡的历史记忆,是身处那个时代的人想要留给后人的文化印记。

在云南中医药大学的古籍室里,有一群致力于“医疗事业”的“手艺人”,他们是唤醒古籍的“书医”,也愿当古籍 的朋友。以勤工助学活动为契机,当我第一次接触到这个有些特殊的医疗工作团队时,便毫不犹豫地选择加入,我耐心地修补好一个个被啃噬的虫洞,整个过程就像是在帮助朋友愈合伤口,同时我也受益其中,逐渐静下心来,时常会进入一种“禅定”的自然状态,身心都得到了净化和洗涤。

古籍修复:一场穿越千年的“问诊”

古籍修复如同中医治病一般,需“望闻问切”“对症下药”——

望:观察纸张质地、破损类型与程度,如同辨证分型; 每一种纸区分厚薄、颜色、纹理,分辨时也要用眼睛看。

闻:轻触纸页嗅陈墨气息,判断年代与保存环境;用耳朵听纸张质地,竹纸抖起来有“唰唰”的清脆的声音,皮纸抖起来闷闷的。

问:与古籍对话交流和古籍交个朋友。

切:通过触摸纸的质地来分辨其材质,比如,竹纸是光滑的,皮纸稍微涩一些。

“对症下药”根据纸张材质、厚度及颜色配纸,用镊子、毛笔、糨糊,喷壶等称手工具进行“施针用药”,修补虫洞、黏合裂痕。其所遵循的“整旧如旧”原则与中医文化不谋而合。

古籍修复,是一场与时间的赛跑。每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传代代守护,更需要与时俱进勇于创新。

时间更迭,从一个镊子、一把排刷、一只喷壶,到pH测试仪、纸浆补书机、压平机,科技创新为传承千年的修复技艺注入新的生机。

在云中,我们不仅学习用传统技艺修复古籍,也见识了许多应运而生的创新科技,古籍修复连缀的不仅是纸张,更是古今文化的血脉。

修书即修心:“修古籍时,连呼吸都要放轻。”——修复古籍的同学常这样调侃。当我亲手触摸到那些破损的书籍时,心中充满了敬畏和感慨。我小心翼翼地修复着,每一笔、每一划都充满了对知识的尊重和对历史的传承。

与古人神交:修补一句褪色的药方注解,仿佛看见百年前医者伏案疾书的背影;

与草木共鸣:使用特别的竹纸、板栗壳和红茶染纸技艺,让修复材料也带着山水灵气。

云中特色:古籍里的“滇味”医学在云中,我们遇见的不仅是经典医籍,还有民族医药瑰宝:彝文、傣医药手稿的修复,揭开多民族医学智慧;师徒传承:老师手把手教修复、裁边、装订,现代课堂延续匠人精神。

我在云中修古籍,不是风花雪月的故事,是让蛰伏在虫洞里的药方重新呼吸,是把断成碎片的岐黄智慧,一针一线缝回人间。

指尖触千年,墨香唤仁心。受伤的古籍等着你来医治,快加入我们的团队吧!

地址:云南省昆明市呈贡区雨花路1076号 邮编:650500

地址:云南省昆明市呈贡区雨花路1076号 邮编:650500 滇公网安备53011402000310

滇公网安备53011402000310